どうもフロッキーです。

本をある程度読んでいると「自分にとって必要なのはどの本なのだろうか?」という疑問がわいてくるのではないでしょうか。

そんな問いに,ひとつの解決策を提示してくれるのが

『新書がベストー10冊で思考が、100冊で生き方が変わる』

の小飼弾氏です。

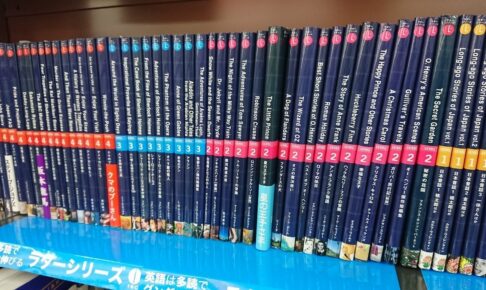

この本では,新書のレーベル別(種類別)にどのような特徴のレーベルか、読むに値するのか、その中でもおすすめ本は何かと具合に、実に28種類の新書を紹介してくれます。

読書家として有名なだけありますね!それでは見ていきましょう。

本書の目次

序章 生き残りたければ、親書を読め

①なぜ今、本を読まなければならないのか

②新書以外は買わなくていい

Part1 新書の買い方、読み方

①読書レベル0からの【初級編】

②なんとなく読み始めてからの【中級編】

Part2 新書を10倍生かす方法

①タイトルから本の出来を測る

②ダメ本も味わう

③疑うことを楽しむ

④洗脳されずに自己啓発本を読む

⑤話題の本とは距離をおく

⑥ジュニア向け新書はこんなに楽しい

⑦複数の新書を同時に読む

⑧本で得た知識を活用する

⑨「超」整理法で本を整理する

⑩ウェブを使って本を読む

Part3 新書レーベルめった斬り!

①貫禄のある老舗レーベル

②新書界の革命児たち

③科学を楽しむ新書レーベル

④セットで買いたい新書レーベル

⑤色が定着してきた熟成期レーベル

⑥テーマの鮮度が命の上昇中レーベル

終章 新書と電子ブックの未来

新書がベストな理由

本書のキモの部分である「なぜ新書以外の本は買う必要がないのか」について書きたいと思います。

理由としては①意味のある読書に必要な冊数と②コストの問題が挙げられています。

まず必要な冊数について

本を読むことが強みになるかどうかの境目は、1000冊です。プロの物書きは300冊の本を読んだら1冊本が書けると言いますが、これはアウトプットがすでに習慣になっている人の話。そうでない人は、その3倍ぐらいは読まないと、意味のあるアウトプットになりません。

と説明されており、本の装丁は気にせず中身勝負である点や1000冊読むと考えると読みやすい分量である点が優れているとのこと。

そもそも1000冊が基準というのが読書家らしいですね(笑)

そして②のコスト面でも装丁にこだわっているハード本はどうしても1000円以上に。

その割に読み終わった後に為になるのは2割、ダメ本が2割、あとの6割は毒にも薬にもならない本とパレートの法則が登場するそうです。

アニメもそうですが,良い悪いって言えるだけまだいいですよね。見た後になんの感想も抱かないアニメが最近多い。どの業界でも同じようです。

そのようなハード本を買うのであれば,ほとんど1000円以下である新書がベストということです。

著者の立場からも,新書ぐらいの文章があれば何かの概念を説明するには十分だそうです。

それでは弾さんの初心者へおすすめの本の選び方を見ていきましょう。

小飼弾流、自分の趣味で買わない新書の探し方

ここで苫米地さんの選び方と共通する「自分の好みで選ばないという方法」が登場します。

気に入った本だけを読んで、そこから何かが得られるのではなく、たくさん読んだ本の中から気に入った本が見つかるのです。

と初心者の場合はとにかく自分の基礎知識を増やす必要性について書かれていています。

苫米地さんも全く同じことを言われていますね。それについては以下でまとめました。

弾さんの具体的な方法としては、本棚を買ってから書店に行って,新書を「選ばず」「適当に」まとめ買いすることが推奨されています。

ここでのまとめ買いというのは、数十冊単位で買うことであって最終的には300冊そろえることを目標とするそうです。

まあ新書だけと考えればできなくはないですね。

自分の好みで本を選んでしまうと,どうしてもジャンルが偏ります。特に初心者の場合はなおのこと。

読書で重要なのは自分の興味の幅を広げることなので,知の巨人で苫米地さんと弾さんは「自分で選ばない」という方法をおすすめされているのでしょうね。

本書で紹介されているおすすめ本

最後にこの本で紹介されていた中で、僕がすぐにでも読みたいと思った本を紹介して終わりたいと思います。

副交感神経に訴える「癒し系」自己啓発本でありながら「使える度」が高いという珍しい良書です。

↑タイトルからして気になる。主にインターネットを活用して専門家になるようです。

↑インターネット界では知らない人はいない重鎮とのこと。

日本にインターネットの「イ」の字もなかった頃に村井教授が奮闘してくれたからこそ、日本はインターネットにおいて世界にそれほどおくれを取らずにすんだことは間違いありません。

学問としても数学の面白さだけではなく、数学がどのような場面で役に立つかも強調されているのは、数学教育者であった著者ならでは。(中略)数学が嫌いになりかけている中学生、高校生だけでなく、嫌いになってしまった大人にもお勧めします。

まとめ

この本は膨大な新書のおすすめ本が載っているので、新書を使って自分の知識を深めたいと思っている人は手元に置いておきたい本ですね。